Von Albert le Vice – Seit September 2011 habe ich an dieser Stelle zu erzählen versucht, was es eigentlich heisst, hierzulande – und heute – ein ganzes Leben von Ideen abhängig zu machen. Ideen. Darunter versteht man ja landläufig irgendwelche Einfälle, die irgendwem per Zufall durch den Kopf geistern. Und wer von Ideen leben will gilt als Spinner, allenfalls als bunter Vogel, der sich zwar recht hübsch ausnimmt im Grau unseres Alltags, welcher mittlerweile zu einem Büroalltag geworden ist. Dass aber Ideen, auf die dieser bunte Papagei zu bauen vorgibt, sogar selbst für einen grauen Alltag von Bedeutung sein könnten, wollen wir schon gar nicht gelten lassen. Darauf sagt dann jeder und jede ziemlich schnell und überzeugt, solches sei zwar schön und gut, aber… Und bald kommt dann auch die Begründung des «Aber»: Man sei halt Realist und stünde mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit. Und schon klebt dem Ideenmensch die berühmte «Zwei» am Rücken, er muss sich rechtfertigen und hat zu beweisen, dass seine Vorstellungen durchaus Hand und Fuss haben. Gelingen wird ihm das nie, denn was der sagt – egal was es ist – betrachtet man skeptisch, um nicht zu sagen ablehnend.

Natürlich, es gibt auch Leute, die etwas differenzierter in die Welt schauen; und diese differenzierte Sicht will ich jetzt, in meiner letzten ensuite-Geschichte, zum Thema machen. In einer Art kritischer Bilanz will ich das, was ich Ihnen, liebe Leserin, erzählt habe, zu werten versuchen: Ideen in der Schweiz, unter welchen Umständen werden sie Realität, unter welchen verschwinden sie sang- und klanglos in irgendwelchen Schubladen? Generell gesehen ist die Antwort relativ einfach: Ideen, privat entwickelt, privat umgesetzt und wirtschaftlich erfolgreich, sind in der Schweiz akzeptiert, manchmal sogar geschätzt. Überschreiten sie aber den Rahmen des Privaten, also: kosten sie beispielsweise mehr, als die Einzelne aufzubringen vermag, wird es schwierig – eigentlich fehlt dafür schlagartig das öffentliche Interesse, zumindest im Normalfall.

Dazu mein erstes konkretes Beispiel: Das schiefe Theater. Das schiefe Theater war ein Erfolg: Über 1’100 Vorstellungen europaweit, mehr als hunderttausend Zuschauer auf einer Tournee von sieben Jahren in über sechzig Städten. Dieses schiefe Theater wäre nie entstanden, wenn es da nicht zwei Typen (später kamen noch zwei Typinnen dazu) gegeben hätte, die davon überzeugt waren, dass das, was sie zu bieten hatten, auch öffentlich gut, also berechtigt war. Wären sie also nicht bereit gewesen, Kopf und Kragen aufs Spiel zu setzen, wäre dieses kleine, fahrende Theaterhaus nie gebaut worden, und nie auf eine so lange Tournee gegangen. Es wäre aber auch nie entstanden, wenn da nicht im Hintergrund ein Vater und eine Mutter Bürgschaft geleistet, also der Idee dieser jungen Typen vertraut und ein beträchtliches Risiko mitgetragen hätten. Und es wäre ebenfalls nicht entstanden, wenn nicht eine Bank (mit eben der erwähnten Bürgschaft im Hintergrund) das nötige Geld, das eine solche Idee zwangsläufig nötig hat, vorgeschossen hätte. Trotzdem und in einem Wort: Eine Idee, die mit privaten Mitteln realisiert werden kann, hat in der Schweiz eine Chance.

Doch damit ist noch nicht alles gesagt, was in dieser Frage auch gesagt werden muss. Trotz des privaten Engagements hat auch diese Geschichte ihre öffentliche Seite, die weder in den zuständigen öffentlichen Instanzen noch in den Medien zur Kenntnis genommen und ernsthaft diskutiert wird, die Frage nämlich nach dem öffentlichen Interesse an einem solchen Unterfangen. Wie ist das nun genau mit diesem Interesse einer Stadt, die sowas braucht, damit sie lebendig wird, respektive lebendig bleibt? Liegt es dann nicht in ihrem ureigenen Interesse, dass so etwas wie ein schiefes Theater überhaupt entstehen kann? Unsere konkrete Erfahrung: Jede öffentliche Instanz findet bei einer handfesten Nachfrage nach Unterstützung für ein solches Vorhaben vielfältige, schöne Worte, mutmachende Floskeln und unendlich viele Gründe fürs Abwimmeln solcher Anliegen. Vor allem natürlich, wenn die Gesuchstellerin noch keinen Namen hat.

Nein, ein schiefes Theater, das auf Hilfe von aussen gesetzt hätte, wäre nie entstanden – aus Angst der Angesprochenen vor dem möglichen Misserfolg – und natürlich aus grundsätzlich finanzpolitischem Geiz, der bei uns ja System hat. Geld geht vor in der öffentlichen Schweiz, selbst wenn es offensichtlich ist, dass eine gute Idee dem Leben in der Öffentlichkeit gut täte.

Diese Erkenntnis haben wir also mit dem schiefen Theater gelebt; und wir haben unseren Weg gefunden. Ihren Weg suchen die Eidgenossen noch immer, und verpassen beim ewigen Suchen die grossen Chancen. Also, wie gesagt, Ideen haben in der Schweiz eine Chance, wenn sie privat getragen und erfolgreich sind.

Doch wie ergeht es Ideen, die explizit für die Öffentlichkeit gedacht sind, und deshalb unverzichtbar auf eine engagierte und kompetente Öffentlichkeit angewiesen sind? Nach meiner Erfahrung geht es solchen Ideen ziemlich eigenartig, nämlich so, wie ich es in meiner Geschichte über den Berner Geburtstag erzählt habe. Diese Geschichte allerdings muss man, um ihre Brisanz zu verstehen, mit jener um «Hans Sachs in allen Gassen» vergleichen. Der Vergleich zeigt nämlich, dass sich in dieser Geschichte ein Problem manifestiert, welches mit unserer Auffassung von Demokratie zusammenhängen muss: «Hans Sachs in allen Gassen», in Nürnberg, also in Deutschland realisiert, ist geglückt, «Der Berner Geburtstag» in der Schweiz, und vermutlich in den Köpfen einer Behörde, gescheitert.

Wo liegt der Unterschied? In Nürnberg kam der Anstoss zum Fest vom Oberbürgermeister, respektive vom Amt des Oberbürgermeisters. Er hatte festgelegt, dass die Ehrung von Hans Sachs die Stadt Nürnberg was anginge, und er beauftragte den Kulturreferenten, diese Angelegenheit an die Hand zu nehmen. Mit anderen Worten: der Auftrag, Hans Sachs zu ehren, war nicht der Spleen irgendeines Beamten oder Politikers, sondern eine Angelegenheit, die die Stadt etwas anging, und der die Stadt entsprechend Gewicht geben wollte. Im Gegensatz dazu spielte sich das Drum und Dran um den «Berner Geburtstag» wie eine Geheimoperation ab: Da meldete sich bei mir der Polizeidirektor, offenbar für dieses Vorhaben zuständig, und erteilte mir den Auftrag, ein Grundkonzept auszuarbeiten. Keine öffentliche, offizielle Ankündigung des Vorhabens, keine Medienmitteilung, keine öffentliche Diskussion. Und am Ende, als das Konzept vorlag, kein Wort an den Autor, kein positives, kein negatives, nur Stillschweigen – und natürlich auch keine offizielle Äusserung für die Öffentlichkeit.

Was manifestiert sich da?

Zwei Städte. Beide auf der Suche nach einer guten Idee für einen wichtigen öffentlichen Anlass. Die eine Stadt führt einen eingehenden Diskurs mit allen denkbaren Gremien und in allen verfügbaren Medien, die andere druckst in Geheimniskrämerei umher, als handle es sich bei diesem Unterfangen um einen geheimen Deal mit der Mafia.

Diese beiden Beispiele machen deutlich, wie die Einen einen ganz natürlichen Umgang mit Ideen pflegen, während die Anderen geradezu unter paranoiden Berührungsängsten zu leiden scheinen, wenn es um Kultur, wenn es um Ideen geht, mittels derer man einen besonderen Anlass der Stadt adäquat und vielleicht sogar unkonventionell feiern könnte. Dies das Eine. Dazu kommt jetzt aber noch ein weiterer Aspekt des öffentlichen Umgangs mit Ideen: Bekanntlich sind Ideen, gerade wenn sie noch sehr jung sind, ziemlich fragile «Gebilde», und so kommt es dann halt schon darauf an, wie wer damit umgeht, wie eine Behörde bei der Beurteilung vorgeht und die Idee anschliessend durch die öffentliche Debatte hindurchträgt. In Nürnberg hatte ich das Glück, auf einen Referenten zu treffen, der kulturell sehr erfahren war, und fürs Überraschende, Unkonventionelle einen ausgesprochenen Riecher hatte. Im Gegensatz dazu mein Gesprächspartner in Bern: Ein typisch schweizerischer Politiker, ein sogenannter Generalist, wahrscheinlich Jurist von Haus aus, theoretisch überall einsetzbar und kaum geübt im Umgang mit Ideen. Dass so jemand Mühe hat beim Beurteilen von Gedankengängen, die das Ungewohnte suchen, liegt eigentlich auf der Hand. Das heisst aber mit anderen Worten, dass es ein Zufall ist, wenn so jemand beim Beurteilen von Ideen innerlich sicher ist und instinktiv spürt, was mit einer Idee los ist, und was sie einer Stadt bringen könnte. Damit will ich sagen, dass unsere politischen Strukturen, die den Laiengedanken über alles stellen, denkbar schlecht sind in Auseinandersetzungen mit Gedanken, die etwas anderes suchen als die Bestätigung des gemeinhin Üblichen und Gängigen. Zwangsläufig werden unter solchen Voraussetzungen Ideen, die weiterführen, sehr schnell als utopisch (sprich: undurchführbar), als fremd, als irgendwie störend empfunden, und deshalb rascher als nötig als unerwünscht abgetan. So etwas hat aber Auswirkungen auf unser Zusammenleben in der Öffentlichkeit, und genau so werden mögliche Entwicklungen verpasst, die unter Umständen aus einer verschlafenen eine lebendige Stadt machen könnten.

In diesem zweiten Abschnitt habe ich jetzt eine Antwort auf die Frage gesucht, wie es hierzulande Ideen ergeht, die ausschliesslich für die Öffentlichkeit gedacht sind. Nach meiner Erfahrung haben sie es deshalb auffällig schwer, von den zuständigen Behörden in ihrer Bedeutung wahrgenommen zu werden, weil deren Wahrnehmungsfähigkeit für Ungewöhnliches in der Regel unterentwickelt ist. Generell haben unsere Behörden Mühe im Umgang mit Ideen und begegnen ihnen deshalb mit Skepsis, also meist ablehnend. Dazu kommt, dass in unseren politischen Strukturen wahrscheinlich der Chef fehlt, der für die Stadt wichtiges im Voraus festlegen kann.

Ideen in der Schweiz: Drei Spielarten, drei Projekte: Das schiefe Theater, der Berner Geburtstag, resp. Hans Sachs in allen Gassen, das kleine Freudenhaus. Jetzt also die dritte Spielart: Das kleine Freudenhaus. Auch diese Geschichte habe ich Ihnen, liebe Leser, ausführlich erzählt. Jetzt geht es mir um jene Realität, mit der eine ziemlich komplexe Idee fertig werden muss. Zu Ihrer Erinnerung: Das kleine Freudenhaus geht ja davon aus, dass Kultur, wenn sie demokratisch, also von der Mehrheit einer Stadtbevölkerung, wahrgenommen werden will, dass also eine solche Kultur nicht eindimensional in einzelnen Sparten, sondern in drei konzentrischen Kreisen agieren soll: In einem inneren Kreis, einem Kunstwerk, dann in einem zweiten, in der direkten Umgebung des Kunstwerks, und von Zeit zu Zeit, das Ganze erfassend, in der ganzen Stadt. Wie kommt so etwas in Gang? Wie kann das funktionieren?

Eigentlich ganz einfach: Ein Einzelner, oder natürlich auch eine Einzelne, der, oder die sich ein solches Werk vorstellen und es konkret auch umsetzen kann, lässt zuerst den innersten Kreis entstehen, also das Kunstwerk. In ihm soll, für ein aufmerksames Publikum fühl- und nachvollziehbar werden, was das Gesamtwerk eigentlich will; wie es von seinem Geist her gemeint ist und was es, konsequent angewendet und umgesetzt, dem Ganzen, also der Stadt, bringen kann.

Gleichzeitig überlegt sich der Autor des Gesamtwerks, wie die direkte Umgebung des Werks, von dessen Geist geprägt, konkret aussehen könnte. In der Idee des kleinen Freudenhauses ist damit so etwas wie ein kultureller Stadtpark gemeint, also ein Ort, der durch Ideen von Bürgern, die Hand (und Kopf) anlegen wollen, geprägt ist – ein poetischer Ort quasi.

Dann, und das betrifft jetzt den dritten Kreis, wird die Grundidee noch einmal ausgedehnt auf die ganze Stadt, indem von Fall zu Fall und von Anlass zu Anlass Ideen für aussergewöhnliche Feste entwickelt werden, die mehr sind als die üblichen, ideenlosen, sogenannten Volksbelustigungen. Realisiert wird dies wiederum durch engagierte Bürger, denen das Zusammenleben in der Stadt ein Anliegen ist.

Es geht also bei der Idee «kleines Freudenhaus» ums aktive Heranbilden einer auf eine bestimmte Stadt bezogenen Kultur, die natürlich mit der Zeit zum inneren und äusseren Wahrzeichen dieser einen Stadt wird. Die Idee «kleines Freudenhaus» ist daher – und dies zu betonen ist mir sehr wichtig – nicht ein Modell, überall eins zu eins anwendbar, sondern eine Vorgehensweise, die sich nach den verschiedenen Gegebenheiten vor Ort richtet. Soweit der gedankliche Hintergrund dieser ziemlich komplexen Idee.

Und wie sieht nun die konkrete Seite eines solchen Unterfangens in der Schweiz, und am Ende in einer wirklichen Schweizer Stadt aus?

Der innerste Kreis, das Kunstwerk (in diesem Fall ein Theater der Sinne), wurde zu genau dem, was es nach der Idee werden sollte, und es wurde zu einem grossen Erfolg.

Im zweiten Kreis (also in der Umgebung des Sinnentheaters) realisierten sich zwei Werke. Auch sie waren öffentlich erfolgreich. Allerdings: als es dann handfest ums Schaffen jenes oben erwähnten kulturellen Stadtparks, der sogenannten «Berntorgasse / Kulturgasse» ging, kam der bis anhin erfreuliche Prozess ins Stocken. Umliegende Gewerbebetriebe begannen konkret zu opponieren mit dem Ziel, die Kulturgasse zu verhindern. Und genau hier fehlte jetzt die politische Instanz (im Nürnberger Beispiel von vorhin waren das der Oberbürgermeister und der Kulturreferent), es fehlte also die Instanz, die sich hinter das ganze Projekt stellte und mit ihrer Autorität für dessen weitere Verwirklichung einsetzte. Das war das Ende meines Wirkens in Thun, weil ich eben alleingelassen war. Und selbstredend kam es auch nie zu einem für sich sprechenden, grossen Fest in Thun.

Was geschieht eigentlich mit Ideen in der Schweiz? Das ist ja die Frage hier. Ist die Idee «kleines Freudenhaus» insgesamt gelungen? Zum Teil, würde ich sagen. Gelungen ist, was ich selbst – und unabhängig – realisieren konnte. Es ist tatsächlich ein Theater der Sinne entstanden, das es vorher noch nicht gab. Und es ist beim Publikum gut angekommen. Es war ein grosser Erfolg sowohl in Basel, in Thun, und im Gwatt-Zentrum. Acht Jahre hat dieser Teil der Idee öffentlich seine Wirkung entfalten können – und wirtschaftlich ist die Institution «kleines Freudenhaus» in jener Zeit auch über die Runden gekommen.

Dieses private Gelingen hatte aber auch seinen Preis: Dreizehn Jahre vollberuflicher Arbeit ohne Entgelt waren nötig, um das Theater, also den innersten Kreis, zu realisieren. Und es kamen recht hohe Investitionen für die Vorstellung selber dazu. Möglich war das nur durch das Engagement meiner Frau, die mir durch ihre – in diesem Fall bezahlte – Berufsarbeit den Rücken für meine von niemandem bezahlte Berufsarbeit freihielt. Das klingt romantisch – ich würde dem entgegenhalten, das sei schweizerische Realität.

Ja, und wo war im Entstehungsprozess dieses letztendlich öffentlichen Werks die öffentliche Hand, wo war das Engagement einer sich für so etwas engagierenden Wirtschaft? Es war vorhanden – aber eigentlich immer erst dann, wenn im Entstehungsprozess gesichertes Terrain erreicht war. Im Klartext heisst das: Das kleine Freudenhaus wäre weder als Konzept noch als Werk je entstanden, hätte ich auf die tragende Mithilfe einer Öffentlichkeit oder jene der Wirtschaft gesetzt. In einem Wort: Die Idee «kleines Freudenhaus» war zu gross, um in der reichen Schweiz gefördert zu werden. Sie war so gross, dass sie nur durch das Engagement von zwei lächerlich kleinen Leutchen realisiert werden konnte! Auch das ist helvetische Realität. Ich sage das nicht bitter oder verbittert. Aber ich benenne die Realität. Und ich fordere all jene Menschen, die von sich behaupten, Realisten zu sein auf, diese Realität auch einmal zu bedenken – und dann vielleicht auch einmal entsprechend zu handeln. Wir brauchen ein neues Denken.

Trotzdem – und das setze ich explizit an den Schluss –: die Öffentlichkeit engagierte sich durchaus in dieser Geschichte. Und das geschah wie durch ein Wunder, nämlich durch ein öffentliches Bedürfnis nach Kultur. Die eidgenössische 700-Jahrfeier stand bevor. Auf einen Schlag brauchte es jetzt brauchbare Ideen – und jetzt war Geld vorhanden (für ein Jahr!). Und als nach dem Jubiläumsjahr 1991 das Gastspiel des kleinen Freudenhaus in Basel beendet (also der Erfolg gesichert) war, engagierte sich die Stadt Thun, dann gab es auch Gelder aus der Wirtschaft, um die Infrastruktur für ein Haus, in dem das kleine Freudenhaus untergebracht werden konnte, bereitzustellen. (Obwohl eigentlich, dies nur nebenbei, von der 700-Jahrfeier ein geeignetes Haus verfüg‑, transportier‑, nutzbar und gratis zur Verfügung stand). Also, hier begann die Öffentlichkeit eine Rolle zu spielen. Und das funktionierte dann auch, immer mehr oder weniger, je nach Umständen, bis zu jenem oben erwähnten Moment, wo die Idee als Gesamtheit plötzlich, und eigentlich unerwarteterweise, zurechtgestutzt werden sollte – einer gewissen Wirtschaftlichkeit wegen. Was heisst dies nun alles? In knappen Worten dies:

- Ideen sind Privatsache, und wenn sie umgesetzt werden sollen, ist auch dies eine private Angelegenheit; sonst bleibt das Ganze unrealisiert liegen.

- Medien können Ideen zwar aufgreifen, aber kulturpolitisch ernst genommen werden sie trotzdem nicht.

- Unterstützung, von wem auch immer, erhalten Ideen allenfalls als kleine Projekte, die in ihrer Wirkung klar abgegrenzt und im Voraus kalkulierbar sind.

- Öffentlich gefragt sind Ideen nur, wenn ein entsprechender öffentlicher Anlass besteht, für den im Voraus die nötigen Mittel auch gleich bereitgestellt sind.

- Nach solchen Anlässen fehlt das öffentliche Interesse, und natürlich auch das Geld für Aussergewöhnliches wieder. Die Gewöhnlichkeit nimmt dann wieder ihren gewöhnlichen Gang.

- Eine öffentliche Diskussion über Ideen, die für unsere Kultur auch praktische Konsequenzen haben könnten, existiert in der Schweiz offiziell nicht.

- Dass eine gute Kultur mit guten Ideen an ihrer Basis den Boden für ein gutes Zusammenleben der Bevölkerung bilden könnte, und das auch zum Ziel haben, ist der Schweiz als Gemeinschaft nicht bewusst.

Und als Letztes: In unseren Köpfen ist Kultur als Hobby eingestuft – nett vielleicht, aber nicht eigentlich nötig. Ein Leben aus Ideen? Für viele Menschen in der Schweiz ist das – als private Meinung – vielleicht eine faszinierende Option. Sie zu leben wagen sie aber kaum. Und öffentlich gibt es ein Leben aus Ideen einfach nicht: Zu unsicher, zu wenig greifbar (im Voraus), zu abenteuerlich, zu riskant. Der Krämer in unserer Volksseele sucht das im Voraus Sichere, nicht das Hirngespinst.

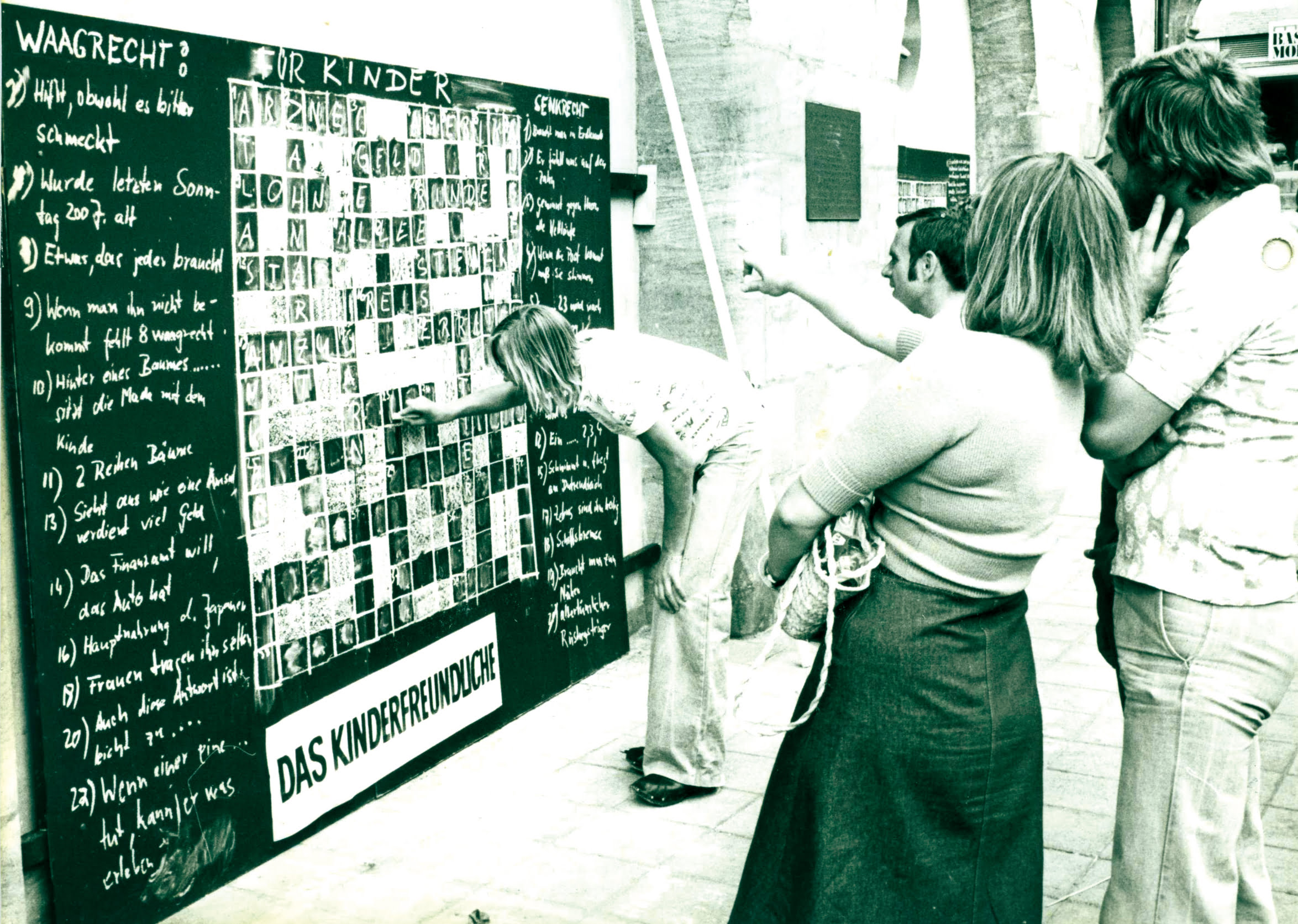

Foto: Albert le Vice

ensuite, Januar 2013